株式会社崎戸運送

株式会社崎戸運送(以下、崎戸運送)は、長崎県西海市に本社を構える。従業員数は約40名、保有車両数は38台。創業からもうじき50年、「安心」・「安全」・「確実」をモットーに、主に塩化物製品、機械製品、鉄鋼関係、製缶品、飼料などの輸送業務、一般貨物自動車運送事業を生業にしている。

システムが増えるだけで手間が減らない

崎戸運送は取引先との受発注や業務連絡にFAXを多用していた。様々な情報はスタッフが各自で入力・所有し、社内の情報管理も一元化されていない、いわゆるアナログ体質の企業。そのため、リアルタイムで情報の把握が出来ず、配車や請求情報の共有漏れといったケースも。しかし、他の企業と同様にすぐにDXという発想には至ることはなかった。

―「DX」という言葉はご存知でしたか?

―﨑戸運送 社長 中島圭太郎氏(以下、中島社長): 新しいものは好きなので、DXという言葉自体は知っていて興味はありました。でも、どういった意味なのか、具体的にどういったことをやるのかは知りませんでした。システム化、IT化がもう少し進んだモノ、くらいのイメージしかありませんでした。自社に関係するとは思いもよりませんでした。

―具体的にどういったことに悩まれていましたか?

―中島社長: 社内の業務を効率化したいと思って、運行管理、受発注管理、販売管理などのシステムを取り入れてはきたんです。しかし、システムが増えるだけで、手間・工数は減らない。結局、同じ内容の入力作業が2回、3回と行われていて、逆に工数は増えていました。時間の短縮になっていなかったんです。あとは、属人化。各々の担当者でないとできない作業が多くありました。そのため、担当者が休んでしまうと、その作業が止まってしまう。こちらが知りたい情報も知ることができない。そういったことを早く取っ払ってしまいたい!とずっと思っていて、それが一番の悩みでした。一元で情報を管理出来て、みんなが使えるようなシステムが欲しいと思って、うまく解決できる方法はないかな、と考えていました。

そこで中島社長は自らの手で各担当の業務の内容や流れ、荷主と傭車の連携、困っている点、希望などを資料にまとめてみた。しかし、手段も含めて誰に何を相談すればいいのかも分からず、手が付けられなかった。

―「何とかしたい」という思いはずっとお持ちだったのでしょうか?

―中島社長: はい、ずっとあって、7~8年前にある業者さんに配車のシステムを相談したことはあるんです。配車だと色々と条件があって、ヒアリングにすごい時間がかかりました。その結果、パッケージではなく、やはりオリジナルで作り込む必要があると言われ、かかる費用は3000万円以上。その金額の投資は中小企業にはなかなか難しいですよ。実際にエクセルや紙、ファックスとかメールなどで業務はこなせているので。その時には、「よし、投資してやってみよう!」とはなりませんでしたね。

県の補助金を活用し、課題の洗い出しから

それからしばらくして、十八親和銀行大崎支店の担当者と話す機会があり、電話やファックスではなく、取引先との関係を強化できるような受発注システムが欲しいんだ、と話してみた。すると銀行内部に悩みを相談できる部署があるということで、長崎のIT会社との接点を作るつもりで紹介してもらうことに。そして銀行側が中島社長の悩みを解決する相談相手として選んだのがスライベックスで、代表の鶴野がミーティングに同席することとなる。

―鶴野の第一印象は?どんなミーティングだったのでしょうか?

―中島社長: 思っていたより若い担当者が来られて、しかもそれが代表の方だったので驚きました。ミーティングでは、まとめておいた資料をもとに私が一方的に色々と話したと思います。それを鶴野社長が聞いてくれて、「本当に聞き上手な方だな」と思いましたね。でも、分からないことをそのままスルーせず、「それはどういうことですか?」と質問されるので、ちゃんと聞いてくれてるんだな、という印象が強かった。困ったことはたくさんあったので、やれるのだったら色々やりたいと思って、欲張った話を一生懸命したと記憶しています。

―中島社長との最初のミーティングでは、どのようなお話をしたんですか?

―鶴野: 荷主さんとの連携という部分的なところではなく、全体像を一度整理する必要があると思いました。たまたま県のアドバイザー補助金があったので、それを使ってやってみませんか、というご提案をさせて頂いて。業務の全体を把握し、課題を整理するところから進めていきました。

そして、BPRが開始される

BPR(ビジネス・プロセス・リエンジニアリング)と言われる「業務変革」の作業が開始される。

まず社長やマネジメントの「あるべき姿」、「ありたいと思う姿」について話を伺う。当然ではあるが、あるべき姿として「売上利益の向上」がゴールにあった。業務負荷が高いため、車輌の稼働を上げられていないので、その状況を何とか打開したいとも考えられていました。その解決に向け、組織の業務部ごとに現状の整理・分析を行っていきました。

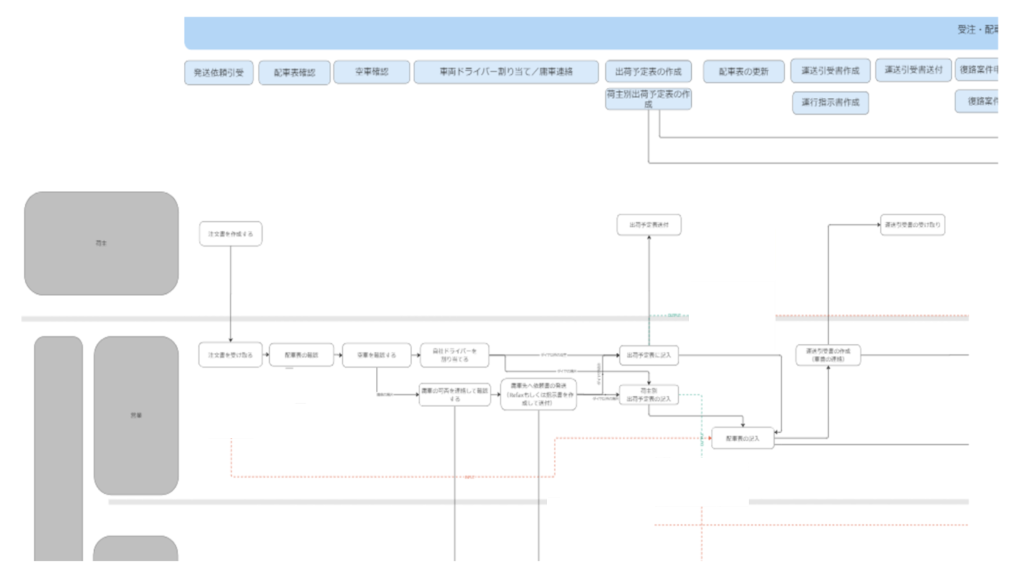

上流の荷主の注文からの受注処理、自社または傭車などの配車業務、値決めなどの交渉業務、ドライバーの点数管理、運行指示とその関連業務、さらに営業管理用の帳票の作成方法、請求書の作成業務、経理業務など、あらゆる業務を横断的かつ網羅的に洗い出す。そして、インプットする情報元や内容を確認、アウトプットするための判断要素まで明らかにし、業務フローに落とし込み全体を可視化していく。

業務フロー(一部)

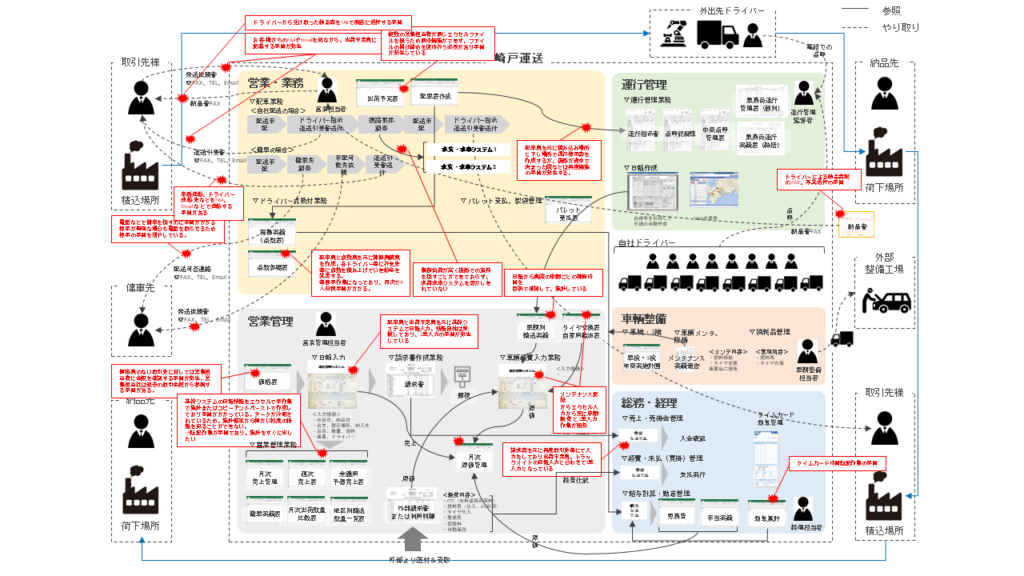

全体を可視化すると同時に、あるべき姿に対してボトルネックとなっている3M(無駄、無理、ムラ)の要素をスライベックス独自の手法で言語化し、「課題マップ」に落とし込んでいく。これから始まる業務変革の長い道のりの中で、社長を含むマネジメント層と現場担当者に対して、このマップは「共通の課題認識」をブレずに持ち続けるための大切な道しるべとなる。

課題マップ

現場担当者が担っているのは業務(一部分)だけ。そのため各自が作っているデータやアウトプットの他の部署での扱われ方を知らない。課題を明らかにしていくことは、自分たちの仕事が他の部署にどんな影響があるのかを認識させるきっかけになる。このプロセスを経ることで、各自が全体のことを考慮し、「これは解決すべきだ」と考えるように変化していく。

DX推進プロジェクトを担当した営業管理部 主任の橋本剛氏(以下、橋本)にお聞きした。

―どういった経緯で担当されることになったのでしょうか? どう思われましたか?

―橋本: 何の前触れもなく、ある日突然言われて・・・。配車の効率を良くするのが重要なので配車担当の私が選ばれたと思います。でも、DXという言葉も知らなかったので、「まさか!」と思いました。「大変だなぁ」という気持ちと、「何か変わるのか」というワクワク感がありましたね。

スライベックスの方々はすごいプロフェッショナルな感じで、私も含めてみんなITに疎いので、一緒にシステムを作っていけるのかなぁ、と不安でした。

でも仕事を進めていくと、対応が早くて、常にうちの効率性を考えてくれているので頼りにしてました。システムも更新を重ね、いい方向にもっていって下さるので非常に助かっています。

プロジェクトでは現状分析だけではなく、あるべき姿に近づけるため、削除・統合もしくは前倒しできるプロセスとシステムの機能の検討も平行して進めていった。

スライベックスのBPR作業は、「業務フローのあるべき姿」、「システムのモックアップ」、「機能検討」の3つを同時並行で進めていく。理想形の業務を描くため、システムの仕様、実際に使用する画面のモックアップ、モックアップで表現できない部分は機能を明文化して、インパクト・効果の仮説検証を繰り返す。機能が成立していなかったり、画面やシステムの制約によって実現が難しい場合は、業務フローを再考し、成立に向け検討を重ねる。

画面については、これまで各自の好みでエクセルを作成していたため、全社で共通化することに対して抵抗もあった。そこで、各部門のリーダーと対話を重ね、変革には負担や慣れが必要とされることを説明し続けた。最終的に、会社全体として絶対にメリットになることを訴え、理解を得る。

共通化されたシステムの画面

しかし、システム導入後に追加の要件が発生、大幅な改修もあった。現場はシステム導入の経験がなかったため、検証プロセスでの導入後の詳細なイメージが把握できていなかったことが原因だった。これはスライベックスの説明が及ばなかったことが原因でもあり、両社にとっては苦い経験となった。

―このプロジェクトに関する現場担当者への説明はどうされましたか?

―中島社長: やりたいことは常々話してはいたのですが・・・。グループを作って、リーダーを立てて、リーダーとはたまに話しましたが、きちっと説明はしなかったので、その点はとても反省してます。

やっぱりもう少しみんなを巻き込んでやれれば良かったかな、と。各々で色々な思いや見方もあるので、それらをもっと取り込めたら、もっといいものができたかも、と思ったりはします。

一方で、今までやったことないことをやってもらうわけじゃないですか。だから「本当にこんなことに意味があるの?」と感じている部分もあると思うんです。だから結局、「もうやりましょうよ!」と。もう走るしかないんだから。「やったことないから」ではなくて、「やったことないならやってみましょうよ!」ということだと思うんですよね。